意味の手前を捉える

Management Member 管理部

こんにちは

CSチームのYです。

最近、人生で始めて「絵」を購入しました。

「皐月の明」というグループ展で展示されていた絵で、空の中に浮かぶ少女の曇りない視線に一目惚れしてしまい、その場ですぐ作者さんに連絡して購入しました。

何度見ても飽きないことに自分でも驚いています。絵の魔力。

ところで、みなさんは絵を見る時、何を見ますか?

筆のタッチ、色使い、使っている画材を見る人もいるでしょうか。あるいはその絵から何か意味や作者の意図を感じ取ることもあるかと思います。

特に私は後者のタイプではあるのですが、「意味」や「意図」を探ろうとすると一定の美術への知識や教養が求められるような感じがして、美術館に行って作品を見ていても、もちろん素晴らしい作品たちであるということは分かった上で、その作品を分かりきれないことに疲れてしまいます。

この絵はすごい素敵だしめちゃめちゃ好きだけど、自分は絵を描くことの技術的なことやこの作者のバックボーンを知らないし、きっと自分よりもこの絵のことを(感覚的・技術的に)「分かる」人がいるんだろうなと思うとモヤモヤしてしまう、みたいな。卑屈すぎる。(「月と六ペンス」という小説でも、芸術は真に傷ついたものしか理解することができないみたいなことが書かれていた気がする。じゃあ自分には一生無理かもなとその時思いました。)

そんな感じで美術館に行くことは好きでしたが、最近はなかば諦めみたいな感覚と一緒に作品を見ることが多かったように思います。

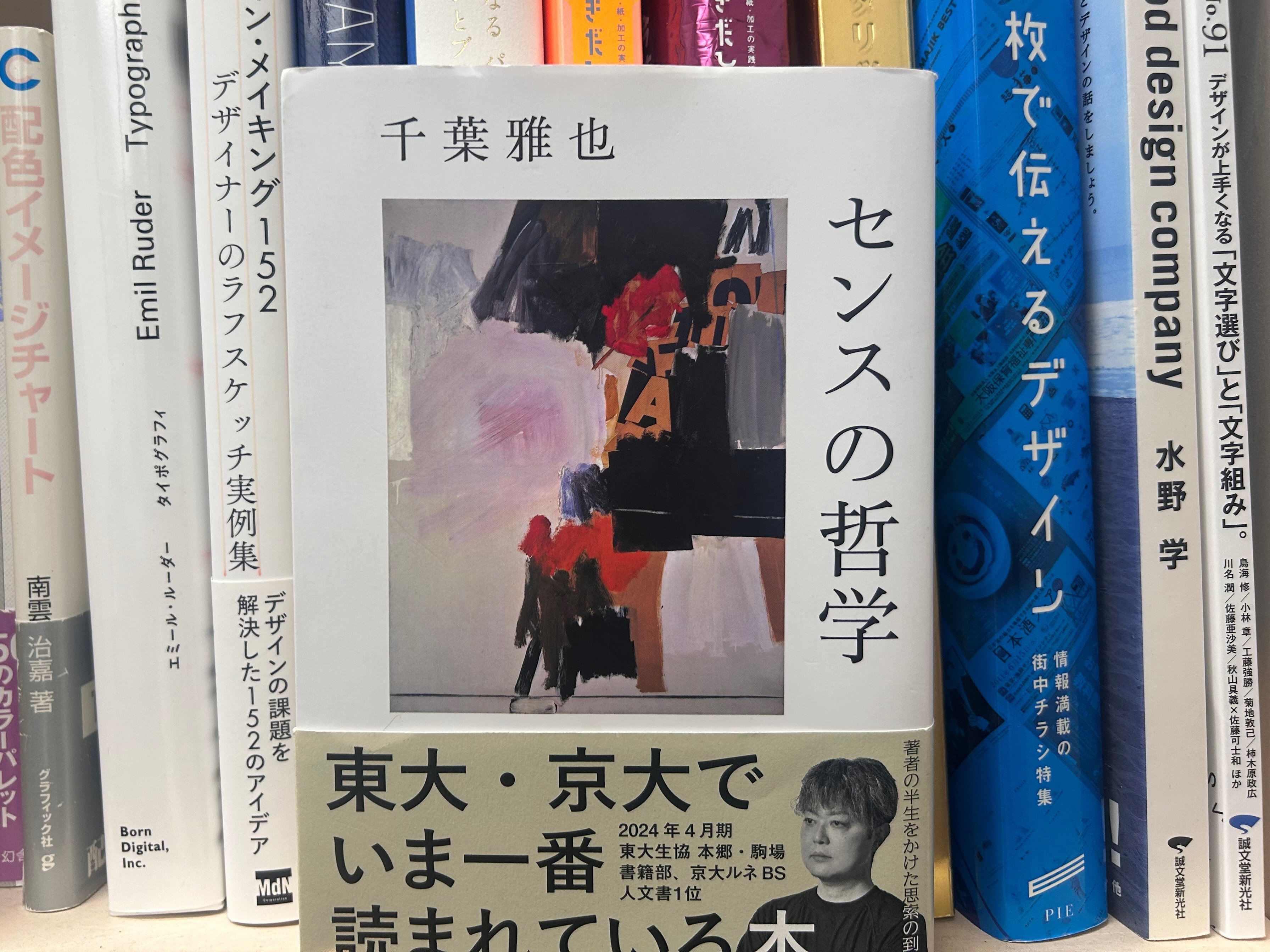

突然ですが、千葉雅也著「センスの哲学」はご存知でしょうか。

この本は絵画を見る時、音楽を聴く時、服を選ぶ時などの、世に言う「センス」とは何かについて書かれています。帯分を引用しておきます。

・「センスが無自覚な状態」からセンスに目覚める・意味や目的から離れ、ものごとをリズムで捉えること

・センスの良さは「並べる」に宿る

本書は最終的には、センスの良し悪しの「向こう側」にまで広がっていくことになります。いったんセンスが良くなる方向から、センスなどもはやどうでもよくなるアンチセンスの方へ。

この本において、センスとはものごとをリズムで捉えることと定義しています。文中では表紙に使用されているロバート・ラウシェンバーグの「Summer Rental +1」という作品を例に「リズムで捉える」ことの解説をしていますが、せっかくなので私が購入した「未明」と言う作品でリズムで捉える実践をしてみたいと思います。

この作品をよくみてみると、左上から右下に向かって、黒→紺→青→水色→黄色→橙→赤というように徐々に色が変化しています。千葉先生(激余談ですが大学時代千葉先生の講義を受講していました。たいへん面白い授業でした。)の表現を借りれば、音で言うドレミが並んでいるような状態。さらに、黒い部分は綺麗に色が塗られていますが、右下の赤に向かうにつれて(写真では分かりにくいかもしれませんが)筆のタッチがかなり荒くなっていきます。また、右上には金と銀の星のような点が描かれていますが左下に向かうにつれ点はなくなります。そして、特徴的な少女の顔が大きく描かれていますが、彼女の目は黒に向かっているにもかかわらず、その瞳の奥は赤と黄色で描かれています。

こんな感じで、一見シンプルに見える絵でもさまざまなリズムや対比があることがわかるというそのもの

=描かれているそれそのものを把握することがセンスであるということが語られています。

何か芸術作品に触れたとき、結局よくわかんないなという感覚がある人はぜひこの鑑賞方法をおすすめします。本の中ではさらにセンスについて深掘りしていくことになりますが、それはぜひ読んで確認してみてください。付録として生活と芸術をつなげるワーク方法も書かれているので実践しやすいです。

見切り発車で書き始めてしまったのでまとまりがなくなってしまいました。うまいこと仕事につなげられないかと思ったのですがなかなか難しいものです。

今回はこの辺でドロンとさせていただきます。

皆様もたくさんの芸術に触れて、たくさんのリズムに触れてください。